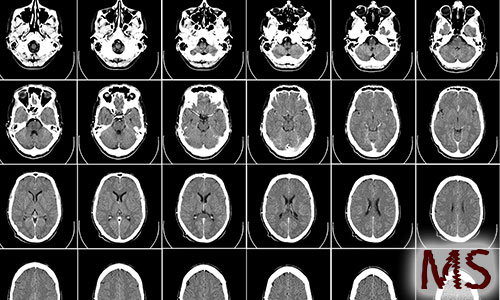

Forscher der Universität Zürich haben möglicherweise Bahnbrechendes entdeckt: Zellen, welche die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im zentralen Nervensystem Multiple Sklerose auslösen können.

Ob die neu entdeckte MS-typische Zellpopulation tatsächlich die Multiple Sklerose auslöst – es ist noch zu früh, das mit Gewissheit zu sagen. Erst müssten weitere Studien die Züricher Egebnisse bestätigen, so Prof. Dr. Burkhard Becher, Leiter der aktuellen Studie am Institut für Experimentelle Immunologie der Universität Zürich (UZH) und Sobek-Nachwuchspreisträger 2004. Doch Hinweise dafür fand die Züricher Forschergruppe.

Bei Multiple Sklerose kommt es regelmäßig dazu, dass körpereigene Abwehrzellen ins Gehirn und ins Rückenmark (ZNS) eindringen und dort die Nerven und somit ihre Funktion schädigen. Unternimmt man nichts dagegen, vergrößert sich der Schaden und die entsprechenden Ausfälle und Behinderungen werden auch größer. Wobei dazu gesagt werden muss, dass die Schwere der MS und die Art der Symptome sowie das Ausmaß an Behinderungen individuell sehr unterschiedlich ausfällt. So kann ein Patient ein Leben lang ohne Gehhilfe auskommen, während ein anderer bereits in jungen Jahren auf Gehhilfen wie Stock, Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist. Manche Betroffene leiden so stark an Fatigue, dass sie nicht mehr arbeiten können, andere haben gar keine Fatigue.

Näher an der Ursache bzw. den Ursachen der Multiplen Sklerose

Welche Abwehrzellen es genau sind, die bei einer Multiplen Sklerose fehlgeleitet werden, ist Gegenstand der Forschung seit Jahrzehnten. Kennt man die Ursache, so hat man eine Basis, um (noch) wirksamere Therapien zu entwickeln, denn bisher lässt sich die MS nur immunmodulatorisch bremsen, jedoch nicht ganz stoppen. Becher und sein Team haben nun im Blut von MS-Erkrankten eine Gruppe an weißen Blutkörperchen identifizieren können, welche zwei essenzielle Eigenschaften aufweisen, die eine Multiple Sklerose auslösen könnten: Diese Abwehrzellen überwinden die Blut-Hirn-Schranke und entzünden Nervenzellen.

Zwei moderne Technologien nutzten die Forscher bei ihrer Arbeit

Mit der hochdimensionalen Zytometrie lassen sich zig Millionen von Zellen bei hunderten von Patienten auf ihre Immunmerkmale hin untersuchen. Sie entwickelten spezielle Computeralgorithmen und nutzten künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um die riesige Datenmenge zu analysieren. Anschließend interpretierte das interdisziplinäre Team aus Medizinern, Computerwissenschaftlern und Biologen die Ergebnisse.

Ein Ansatz, um MS noch gezielter zu behandeln?

Die gefundene Zellpopulation aus dem Blut der MS-Patienten unterschied sich eindeutig von den Immunzellen im Blut anderer Patienten. Die T-Helfer-Zellen produzieren ein Zytokin (GM-CSF), das neuroinformatisch wirkt. Der Chemokinrezeptor CXCR4 und das Membranprotein VLA4 auf den Abwehrzellen wiederum sorgen dafür, dass diese durch die Blut-Hirn-Schranke schlüpfen und somit ins ZNS eindringen können.

Darüber hinaus fanden die Forscher diese „MS-Abwehrzellen“ bei MS-Patienten selbst, sowohl in der Hirnflüssigkeit als auch in den Läsionen. Und: Eine bestimmte MS-Therapie (die Pressemitteilung der Zürcher Universität äußert sich nicht genau, welche) bekämpft genau diese körpereigenen Abwehrzellen sehr effektiv.

Quellen: Nature Medicine, 22.07.2019; Pressemitteilung der Universität Zürich, 22.07.2019.

Redaktion: AMSEL e.V., 06.08.2019